Ce qu’on fait

Notre méthodologie, c’est faire se rencontrer entre l’expertise urbaine, architecturale, technique des concepteur·ices et de l’équipe de maîtrise d’ouvrage, avec l’expertise d’usage des participant·es.

Pour nous, c’est bien cette articulation qui garantit la réalisation d’un projet :

pertinent sur le plan des usages

structuré sur le plan technique

opérationnel sur le plan humain de la gouvernance et de la future appropriation des lieux

En résumé, le Facteur Urbain c’est :

Un lieu et ses acteur·ices ressources

Un projet de (ré)aménagement ou d’évolution de l’existant

Une gouvernance à (re)penser

Et le tout, en format participatif !

1

Définition du besoin

Aide à la formalisation et la rédaction du besoin

Rédaction de cahier des charges

Première étape de tout projet, savoir ce qu’on cherche pour savoir où et comment le trouver !

Ici, on part toujours du lieu, des besoins et des attentes de celles et ceux qui le pratiquent, pour poser les grands enjeux et objectifs qui vont guider la réflexion et aider à la formalisation du besoin en un cahier des charges, intelligible pour différents corps de métiers et compétences.

Le Facteur urbain n’intervient pas toujours à l’étape de formalisation du besoin – lorsque le cahier des charges est déjà formalisé – mais participe toujours de la précision des attentes et du cadre en début de mission.

2

Étude du contexte

Immersion in situ

Lecture stratégique du contexte territorial et de la sociologie des organisations

Cadrage de la démarche participative : formalisation des invariants et axes de travail

Collecte des besoins et des attentes : mobilisation, entretiens

Diagnostic participatif

Articulation du diagnostic participatif aux diagnostics urbain, architectural et technique

Tout l’intérêt des problématiques d’urbanisme participatif réside dans la découverte d’un lieu, de celles et ceux qui l’habitent, de ce qui fait sa singularité. Et c’est bien pour ça que si la philosophie d’une démarche itérative, entre technicité et usages, reste, la méthodologie, les formats, les outils, les livrables, eux, s’adaptent à ce qui est déjà là et à ce qu’on souhaite voir évoluer.

Pour découvrir un lieu et les problématiques qui le sous-tendent, on se rend sur place, on plonge dans l’existant, on étudie les documents cadres, les études en cours, on regarde du côté des différentes politiques publiques et on établit un premier diagnostic.

A l’issue de ce temps de rencontre et de connaissance, on formalise une note de cadrage qui va nous accompagner et être mise à jour tout au long de la démarche. On y fixe les invariants, les intangibles du projet et on fait apparaître les axes de travail sur lesquels on va pouvoir embarquer les habitant·es.

Puis, on lance les premiers jalons de la collecte. Que pensent celles et ceux qui vivent ici au quotidien ? Que leur manquent-ils ? De quoi ont-ils besoin ou envie ? On choisit toujours un format et un outil enthousiasmant pour redonner ses lettres de noblesse à ce temps d’état des lieux participatif.

L’enjeu devient alors d’articuler les fruits du diagnostic participatif à ceux des autres diagnostics alors en cours ou achevés : diagnostics urbain, architectural, technique. Aucun n’est prépondérant, ils se nourrissent les uns les autres et sont interdépendants.

3

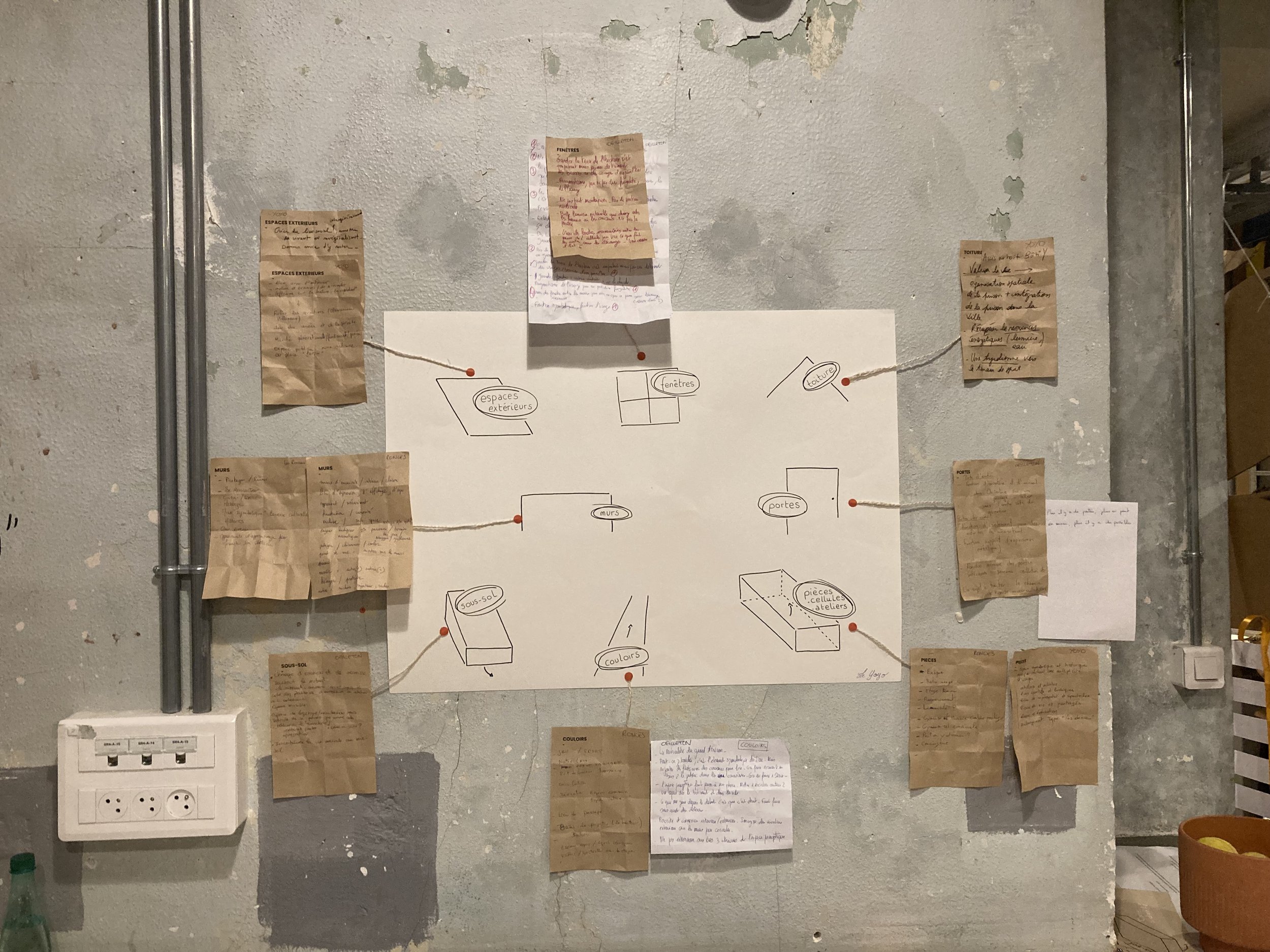

Pré-programmation participative

Animation de démarches participatives adaptées aux enjeux du lieu et du projet : mobiliser les différents publics, faire dialoguer des langages différents, transmettre les règles du jeu d’un projet, déconstruire les idées reçues

Traduction stratégique et technique des demandes citoyennes : articulation des fruits de la participation au projet

Structuration de la programmation et des préconisations : Hiérarchisation – Échelles, Ambiances, Usages, Plans - Acteur·ices, Gouvernance - Calendrier

Maintenant, on sait d’où l’on part, où on ne va pas et où on va. Ce qui a déjà été fait, ce sur quoi on ne reviendra pas et ce sur quoi on pourra débattre. On a posé les premières (mais non moins essentielles) balises de notre parcours.

L’objectif maintenant est d’embarquer celles et ceux qui pratiquent le lieu au quotidien pour passer du “besoin de” ou “envie de” au projet.

À partir de la définition de publics-cibles, à côté desquels il ne faut pas passer, on construit une dynamique de conception de projet avec l’ensemble des parties prenantes, dans un jeu de va-et-vient : parfois la parole citoyenne donne la « consigne », parfois c’est le technique qui donne le “la”. In fine, la programmation est co-construite et partagée par tou·tes les acteur·ices du projet : on peut se dire collectivement ce qu’on retient, ce qu’on ne retient pas et pourquoi.

Et bien sûr, on n’oublie pas de prendre soin des participant·es, de construire des ambiances et méthodologies propices à la cohésion de groupe, au partage et au plaisir de contribuer à la conception des politiques publiques.

4

Programmation spatiale participative

Aide à la décision, conseil

Vocations programmatiques

Scénarisation

Programmation spatiale

Répartition des compétences, des opérations et des enveloppes budgétaires

Préfiguration et Urbanisme Transitoire

Arrive l’étape de la formalisation.

On est parti du lieu, de ce qu’il était. On s’est dit où on ne voulait pas aller et où on voulait aller. On a organisé une rencontre “au sommet” de toutes les idées de chacun·e. On a structuré en grandes thématiques, on a fait le tri. Et ça y est, on y voit plus clair : les principes d’aménagement se dessinent plus clairement, prennent forme et se représentent.

Maintenant qu’on sait ce qu’il y a à faire, on peut non seulement le dessiner, mais aussi établir qui fait quoi, qui paye quoi et qui est responsable de quoi.

Et avant de partir, on écrit le Manifeste du projet, réunissant les grands engagements partagés auxquels toutes les parties prenantes ont collectivement abouti. Sorte de contrat pour le futur, le Manifeste garantit la pérennité de la programmation participative à l’heure des études pré-opérationnelles.

Enfin, pour palier la dissonance entre le temps citoyen et le temps de l’aménagement, et commencer à faire advenir le projet, on profite de la dynamique collective pour préfigurer de premiers aménagements, de premières animations.

On veut refaire la place de la Mairie ? Et si on commençait par quelques bancs, par une scène en bois, par de la mise en peinture ou des plantations… ?

5

Gouvernance

État des lieux : Cartographie et analyse des modes de gouvernance formels et « de fait » (pour un groupe existant) ; Cartographie et analyse des partenariats et des besoins (organisation, chemins décisionnels)

Conception d’un mode de gouvernance approprié : Découverte de modes de gouvernance variés ; Projection dans un futur souhaitable

Formalisation : Formalisation du mode de gouvernance ; Plan d’action pour la mise en place d’une gouvernance renouvelée

Expérimentation : Mise en test du nouveau mode de gouvernance à travers un projet commun

Jusque-là, on s’est beaucoup concentrées sur le spatial et sa transformation. Mais qui dit spatial dit aussi humain ! (Re)penser un lieu suppose de réfléchir avec les personnes concernées à sa redéfinition dans sa dimension physique et spatiale, mais également dans son fonctionnement humain : qui fera quoi ? comment les décisions seront-elles prises ? qui aura la clé ?

Ces questions sont particulièrement cruciales lorsque l’on conçoit ou transforme un lieu (équipement, tiers lieu…), en particulier à l’heure où les capacités des collectivités à mettre des agent·es à disposition de ces lieux s’amenuisent…

6

Restitution conviviale

Transmission

Célébration

Et parce que la démocratie ne se décrète pas mais se construit au fil du temps et des relations, un projet participatif doit toujours faire l’objet d’une restitution transparente et argumentée, pour expliciter les arbitrages à l’ensemble des citoyen·nes et acteur·ices du territoire. Et on en profite pour transformer cette restitution en un moment fédérateur et joyeux, voire artistique.

Nos partenaires de confiance

Nos maîtres d’ouvrage

Alter

(49)

Bâti Armor

(35)

ENSAB

(35)

Groupe Passerelles

(35)

Laval Agglomération

(53)

Loireauxence

(44)

Neotoa

(35)

Rives-du-Couesnon

(35)

4 Ass’ et Plus

(29)

Chailland

(53)

Est Ensemble

(93)

Haguenau

(67)

Laval Mayenne Aménagements

(53)

Lorient Agglomération

(56)

Pavillon Mazar

(31)

Saint-Malo

(35)

Angers Ville et Métropole

(49)

Festival de Cornouaille

(29)

Conseil Français des Urbanistes

(75)

IAUR

(35)

Lavau-sur-Loire

(44)

Mayenne Communauté

(53)

Plescop

(56)

Sciences Po

Rennes

(35)

Argentan Intercom / Pays d’Argentan

(61)

Saint Armel

(35)

Au Bout du Plongeoir – Rencontres Inter-Mondes

(35)

Décider Ensemble

(75)

FLUX

(29)

Jugon-les-Lacs

(22)

Le Horps

(53)

Mordelles

(35)

Quai des Jeux

(35)

Territoires et Développement

(35)

AUGO

(44)

DQNO - Rennes

(35)

Groupe Launay

(35)

La-Chapelle-au-Riboul

(53)

L’Hermitage

(35)

Nantes Métropole

(44)

Rennes Ville et Métropole

(35)

WeCasablanca

(Maroc)

etc.